ねまき紅茶店 |

STUDIO HOLSは紅茶好き。

打ち合わせにも馬鹿話にもお客さんにも、出て来るのはいつも「紅茶」。 そんなわけで、少しだけ紅茶にこだわるもの書き、河原よしえが店長となって、 このたび紅茶店を開きました。 ただし、迎える側もお客さんも、寝間着でOKです。 寝間着で出す紅茶、寝間着で飲む紅茶。 つまり、呆れるほどズボラでいい加減な紅茶ライフを推奨する店なんです。 いいじゃないですか。美味しければ。 |

|

≪店長のご挨拶≫ ≪店長のご挨拶≫ |

|

『紅茶』というと、レースのカーテン越し、昼下がりの穏やかな光の中で薄くて繊細なカップを小指立てて…… みたいな、妙に“敷居が高い”イメージが未だにあるかもしれません。 また、我々のような世代で、特にマンガにハマっていた者にとっては、つい『ポーの一族』『11月のギムナジウム』なんて“萩尾ワールド”が根底に染み付いてて、思わず“バラのエッセンス”を入れたくなる……とか。(笑) 確かにどんな世界も極めようなどと思ったら、とてつもなく奥深いもので、今や紅茶の世界にも『ティーソムリエ』みたいな人まで存在するようです。 しかし、そういう世界はそれとして、ごくごく庶民の我々は、もっと気楽に……というより、日常の飲み物としての『紅茶』を楽めればそれで良しです。 当「紅茶店」の“売り物”は「美味けりゃいいぢゃん」をモットーにした 『ずぼら』『お気楽』『いい加減』『適当』『そこそこ』な紅茶知識。 手元にある手軽な道具と、ほんのちょびっとの聞きかじりで、いわゆる『永遠の紅茶初心者』が楽しめる店でありたいと思います。 お代は、お客さんの「紅茶って楽で美味いね」という気持ちを戴きます。 ただし、全てにおいて「個人の好みが最優先」であることに異論を挟むものではありません。あしからず。 店長:河原よしえ 【お品書き】 (少しづつ充実させてゆきますので時々見直してね) ○これだけあれば紅茶は楽しめる ○このくらい知ってれば十分な紅茶の基礎知識 ○間違いのない紅茶選び? ○ご法度 NEXT ○あればより重宝なもの ○より詳しい紅茶の銘柄・ブレンドティーなど ○フレーバーティーあれこれ ○紅茶の等級について ○店長お気に入り☆こんな飲み方・茶葉ご紹介等 順次補足補正しています。 |

|

これだけあれば紅茶は楽しめる これだけあれば紅茶は楽しめる |

|

文字通りです。 なにも特別なものはいりません。 『必要なもの』 1:お湯を沸かすヤカン(湯沸しポットだっていい) 2:ポット(急須で十分) 3:茶漉し(勿論ティーストレーナーでもOK) 4:スプーン(ずぼらにはこれがポイント) 5:カップ(茶が飲めりゃなんだっていい) 6:紅茶葉(お好みのもの) ☆沸かすお水と加熱器もお忘れなく(笑) 1…… 熱いお湯を用意できるものがあればいいのです。 ただし、水の沸騰温度には耐えられるものでね。(笑) 2…… 色々言われますが、要は茶葉に熱いお湯を注いで蓋ができりゃいいのです。 いざとなったら、蓋付き鍋でもカップでも茶碗でもいい。 ただし、プラスチックやポリなど、熱湯に匂いが移る素材のものはいけません。 便利さから、やはりポット(急須)がお勧めですが、中に茶漉しが入っている場合は外してください。ここがポイント。 3…… 美味しい紅茶を入れるための重要な道具です。 特別なものでなくて構いません。 目は細かい方がよろしいかと。 4…… 茶葉をポット移す時に必要な道具ですが、そんなのは、いざとなったら手のひらだって出来る。 実は、ずぼらティードリンカーに本当に必要なのはこれ。つまり、ポットに湯を注いだら、これでかき回すのです。 紅茶知識でもっとも重要だとされる「茶葉のジャンピング」。 熱いお湯の対流に載せて、茶葉を上下運動させるという意味の言葉です。 何故それが重要か?というと、茶葉をよく広げて、より抽出を促進するため。 そのために、茶葉一つ一つを動かしてより満遍なく湯に馴染ませようというわけ。 この「ジャンピング」には、例えばお湯の温度は97度がいいとか、ポットは丸いものにしろとか言うんですが、お湯の沸点は、気圧や水に含まれる酸素量なんかでも変わってしまうもの。台所レベルで厳密に守ろうたって無理な話です。 ポットだって、紅茶のためだけに高い金を払うのはなんだかね。 ならば、人工的にジャンピングさせちゃいましょう。(笑) 熱湯を注いだら、まずスプーンで軽くかき回す。そして、カップに注ぐ前にもう一度。 これだけで、紅茶の味はかなり変わります。 このかき回しに、ポット内の茶漉しはお邪魔。葉っぱだって十分動けやしません。 本当にジャンピングさせた紅茶か、スプーンでかき回した紅茶か、もし飲んだだけで判断できたなら、とっとと紅茶ソムリエになることをお勧めします。(笑) 5…… なんだっていいのです。 なにも“地海苔”とか“民豚”“毎潜”なんていう、高くて使うのも恐ろしいようなカップである必要なんか無し。 自分のお気に入りのカップで飲むのがSTUDIO HOLS流。 勿論、時には気分を変えて、繊細なティーセットも結構ですし、トーストや仕事のお供には、でかめのマグカップでたっぷりと。 6…… これもお好みで選んでください。 出来るなら、ティーバッグよりは茶葉がいいですね。 味もさりながら、好みや人数で量の調節が自由に出来ますから。 |

|

このぐらい知っていれば十分な紅茶の基礎知識 このぐらい知っていれば十分な紅茶の基礎知識 |

○『紅茶』は『日本茶』と同じお茶の木の葉っぱです。 日本茶は、この茶の葉を摘んですぐに蒸して乾燥させたものですが、紅茶は蒸して醗酵させたもの。 醗酵によって、茶の葉に含まれているタンニンという成分が熟成し、特有のあの赤褐色の抽出液色を作ります。 ○しかし、元は同じお茶の木とはいえ、植物である限り、それが育成する土壌や気候によって、変化が生じるのは当然のことです。 この違いが、様々な種類の紅茶を生んでいるわけです。 ○元々、お茶の木の原産はユーラシア大陸です。故に、お茶(茶の木の葉で作るもの)文化は、アジア、東南アジア、インド、中東、ヨーロッパ……と、ユーラシア大陸に地続きの文化圏に見られ、その歴史はとても古いのです。 ちなみに、コーヒーは原産が南米のため、ヨーロッパ人がアメリカ大陸を発見してから広がった文化ですから、その歴史はお茶に比べるとかなり新しいものです。 ○日本は国土も狭く、摘み取った茶葉がすぐに行き渡るので、新鮮な『緑茶』が根付いていますが、国土が広く、寒冷な場所も多い中国では、反醗酵の中国茶が主流。 そして、暑い気候のインドやスリランカなどが醗酵の進んだ紅茶になるのは理にかなっています。 が、それらの国々を支配していたヨーロッパ列強に、遠路茶葉を運ぶとなれば、当然醗酵の進んだ紅茶が有利なのかも? ○最近は、様々なハーブやフルーツなどをブレンドした「フレーバードティー」などが流行りですが、本来、お茶それぞれの個性を楽しむのが紅茶。 様々な果物や木の実などのフレーバーを混ぜ込んだものを「紅茶」と称するのはいかがなものか?とも思いますが、例えば『アールグレイ』なども、茶葉に紅茶葉ではない香りを加味した紅茶です。 なかなか線引きは難しいなぁ、と思います。 ○ご存知の通り、紅茶にも色々な種類、名前があります。 基本的には、ワインなどと同様で、その紅茶が摘み取られた国や地方の名前で、時には、その紅茶を育てている茶園の名前が付くこともあります。 例)<アッサム> インドのアッサム地方で作られている紅茶。葉が大きく、香りも渋みも強い特徴があります。 これらの名前の下に、例えば「NO.××」とか「カーカス・ウォード」とか、そんな「?」なものが付いていることもあります。 これは、その紅茶メーカー独自の決めた名前や農園の名前だったりします。 また、ニーズに合わせて茶葉の特徴を活かしたブレンド紅茶もあります。 例)<イングリッシュ・ブレックファースト> 紅茶文化の本山、イギリスで生まれた、文字通り朝食と共に楽しむためのブレンド。 眠気を飛ばすためでしょうか、多くの場合、香りと苦味がきりりと引き立つように考えてブレンドされています。(ブレンドの中身は会社によって違います) みなさん良くご存知の『プリンス・オブ・ウェルズ』とか『クイーンメリー』なんてのは、イギリスのお茶メーカーが、自分のオリジナルブレンド茶につけた、いわば「商標」です。 トワイニング社のプリンス・オブ・ウェルズは、キーマンを基本としたブレンドだそう。 名前の由来は、文字通り、英国のウェルズ皇帝が皇太子時代に、トワイニング社がこの紅茶を献上したところ、ウェルズ皇太子はとても気に入られ、ご自分の名前を付ける事を許されたんだとか。 ただし、ウェルズ皇帝が退位するまでという許諾だったので、現在、英国国内では、この名前での販売はされていないとのこと。 ちなみに、店長がカナダのバンクーバーで一番気に入っていた紅茶屋さんの銘柄は『プリンス・チャールズ』。 イギリス文化の強いバンクーバーらしいネーミングですが、つい、チャールズ皇太子殿下のお顔を思い出してしまうのが、個人的にはなんとも……(笑) |

|

|

間違いのない紅茶選び? 間違いのない紅茶選び? |

専門の書籍などを見ると、紅茶には「ゴールデンルール」と言う、淹れ方の決め事みたいなものがあるようです。 確かに、どんなに美味しく高額な茶葉を用意しても、淹れ方次第では、味も素っ気もない、もしくは苦いわ渋いわの薬みたいになってしまった……なんてことが起こらないとも限りません。 ただ、だからと言って、あまりに神経質に、この決め事にとらわれるのもいかがなものか……と当紅茶店は考えます。 だって、紅茶は「嗜好品」です。 味とか香りとか言うものは、とても個人的なもので、ある人には不味くてもある人には美味しい場合も有ります。 また、その時の環境や茶葉や水等も、決して一定のものではありません。 ですから、この「ゴールデンルール」も、あくまでも「平均的な目安」と捉えていただき、ご自分の好みに合わせ柔軟に楽しんで行くのが一番だと思います。 <基本的な淹れ方> ○ 茶葉の場合 1 出来るだけ丸く、ティーカップに二杯〜三杯の量が入るティーポットを用意。 2 これに、茶葉をティースプーンに三〜四杯程度を入れる。 3 新鮮な軟水系の水を98度(沸騰させ、火から降ろせばこのくらいの温度)程度に沸かし、空気を混ぜ込むように、勢い良く注ぎ込む。 4 蓋をし、三分程度、そのまま置く。 5 一旦蓋を外し、軽くスプーンで攪拌してから、茶漉しを通しつつ、あらかじめ暖めておいたティーカップに注ぐ。 ○ ティーバッグの場合 1 同様(湯が上と同量の場合は、ティーバッグは二つ程度) 2 上3と同じように沸かした熱湯をポットに注ぐ 3 ティーバックを浮かべる。(じきに自然に沈んでゆくに任せる) 4 蓋をして静かに2分〜3分待つ。 5 蓋を外し、ティーバッグを軽く2,3振りしてから引き上げる。 6 上記5同様。勿論茶漉しは不必要です。 およそ、こんな感じですが、茶葉の銘柄や処理法などによって、決してこの限りではありません。 (と思ってます・笑) さて、このことを前提として…… 「おいしい紅茶を飲みたいです」 こう言われると、ちと困るんですが、要するに紅茶というのは「味」より「香り」を“呑む”ものだと思ってください。 「味」という意味では、正直、渋み、苦味、以外にこれといったなにがあるわけではありません。(鼻つまんで飲んで見りゃ解かります・笑) 強いて言うなら「こく」の差くらいでしょうか。 スキッとした清涼感とまろやかな口ざわりの差。 こういった、ある意味では大変微妙な違いを楽しむからこそ、紅茶は「嗜好品」なのです。 というわけで、もし、こんな質問をされたら 「渋みとコクのあるものと、さっぱり軽いのとどっちがいい?」 と尋ねてみましょう。 「渋みとコク」といわれたら、初心者には「ディンブラ」が無難です。 タバコや酒が好きだったり、よりコクの強いものが好きな方だったら「アッサム」がいいでしょう。どちらも濃い目に。 「軽くてさっぱり」だったら、「ニルギリ」や「ウバ」などがお勧めです。 「ウバ」はさわやかだけど「コク」があります。普通に淹れて上げてください。 「美味けりゃ良い」という、なんとも困ったチャンには、取り合えず「ダージリン」でも出しましょう。 日本人が一番「紅茶らしい」と感じるのがダージリンです。 店長がお勧めする、まだ紅茶に慣れてはいないが興味がある人への紅茶は 「ダージリンとニルギリのブレンド」です。 『ダージリン4:ニルギリ6』ぐらいの割合で混ぜてみてください。 飲み口は爽やかで鮮烈ですが、後味がさっぱりとした軽い飲み心地になります。 「紅茶にはうるさい」とおっしゃる方には…… 『ディンブラ+ウバ+ホンの少しだけアール・グレイ』はどうでしょう。 じんわりとくる渋みとコク、それにアール・グレイ特有のベルガモットの香りがキーポイントになって「なにこれ?」といわれるはずです。(笑) ☆ ここで紹介した紅茶の名前は、どれもとてもメジャーなものです。 ☆ 濃い目とは、一人に対して、茶葉をティースプーン3程度、熱湯で4〜5分が目安です。ティーポットを覗いて「うわ、出すぎ?」と思うくらいでOK。(笑) ★ ただし、ここでひとつ理解しておいていただきたいのは「紅茶も農産物」だということ。 米や野菜と同じく、銘柄や品種、産地の違いだけでなく、収穫された年の天候や生育状況によって、作柄に差が出るのは当然です。 また、あくまでも「加工食品」ですから、収穫後の処理や管理によって、同じ条件で収穫されたものにも違いが生まれます。 つまり、同じ「ダージリン」という品種名を冠していても、 ・何処の農園がどんな年に収穫したものか ・どのような加工を施したか ・どのような管理、保管をしていたか といった差が、実は風味にもかなりの影響を与えます。 この点において、俗に「有名メーカー」として歴史を持つ紅茶メーカー(例えば、トワイニングやリプトン、ブルックボンドのような)は、大概が多くの農園から紅茶を買い付け、それぞれの作柄に差があっても、常に自社製品が一定の風味になるように、ブレンド管理します。 ですから、例えばトワイニング社やリプトン社の「オレンジペコ」は、農産物上の『*オレンジペコー』ではなく、あくまでも商品名です。 結局のところ、こうした「メーカー品」として管理されている紅茶以外は、大きな意味での「品種・銘柄による方向」の違いはあっても、個々の良し悪し、好き嫌いは、ご自分の舌と鼻で確かめて選んでゆくしかないのが「紅茶」なのです。 しかし、だからこそ、その違いや、自分の好みの風味を探り当ててゆくという楽しみが「紅茶の魅力」のひとつですし、時には予想もしない美味しさに出会う感激も得られると言うわけです。 「間違いのない(おいしい)紅茶選び」 それは、飲む人一人一人が自分にとって美味しいと思える紅茶に出遭ったその瞬間に完成し、そして始るものです。 注*「オレンジペコー」とは、本来、紅茶の枝先から二番目に着いている葉っぱのことを言います。(詳しくはNEXTページ「紅茶の等級について」を参照してください) |

|

|

ご法度 ご法度 |

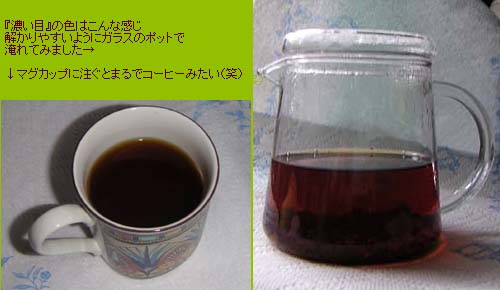

「ずぼら、いいかげん」をモットーとする当店ですが、それでも「紅茶でこれだけはやってはいけません」というものがあります。 手間をかけずとも美味いものを、何故、わざわざ不味くして飲むかな? ということなので、どうぞこれだけは守ってください。 × アルカリミネラルウォーターを使う 紅茶に限らず、お茶はアルカリと相性が良くありません。 アルカリの強い水、いわゆる『硬水』を使うと、渋み、えごみばかりが立ってしまい、色も悪くなります。 欧米でコーヒーが愛飲されている原因の一つも、この水が関係しているとか。 たしかに、アメリカにおいてのお茶類は本当に貧しく、美味しいお茶に出会うことは殆どありませんでした。 あちらのレストランなら、まず間違いなく飲み放題のアイスティーは、不思議と「ウーロン茶」に近い味がします。これも水のせいなのかなあ。 ビバリーの高級レストランでさえ、「ティープリーズ」というと、いかにもギャルソンなテーブルサーバーが、満面の笑みで「シュア」と答えて持ってきてくれるのは、美しいお盆にずらりと並んだフレーバーティーのティーバッグ。 クランベリーにブルーベリーにラズベリー(ホントにアメリカ人はベリーが好きだ)、オレンジにカモミール、オリエンタルスパイス…… 「あたしゃーただの紅茶が飲みたいのに〜」 ……と、何度涙を飲んで「レモンフレーバー」を選んだことか。せめてシナモンでもありゃ良いのに……(T-T) てことで…… ミネラルウオーターにしろ、水道水にしろ『軟水』を使ってください。 ミネラルウォーターなら日本産のものが無難。『ボルビック』やミネラルが強いので有名な『コントレックス』などもってのほか。 ちなみに、日本の水道水はほぼ軟水のはずです。 × ぬるま湯で淹れる 出ません。(笑) いくら、猫舌でも、風呂みたいな温度では、お茶の香りも色もあったもんじゃありません。白くは無い『白湯?』が出来るだけです。 保温ポットでも良いから『再沸騰』してから注ぎましょう。 × 出がらし 紅茶ほど出がらしが情けないものはありません。日本茶の比ではないのです。 出せて二煎まで。出来れば、贅沢でも、一度出しちゃったら新しい茶葉に。 × 開けっ放しの封 香りが売り物の紅茶です。保存は出来るだけ密閉性の良い容器で。 冷凍せよとまでは言いませんが、使い切った日本茶のお茶缶でもいいし、きっちり蓋の出来るビンでもいいのです。 で、封を切ったら、香りが逃げない半年以内くらいには使い切りましょう。 × 紙ティーバッグの入れっぱなし 茶葉が良いとは言っても、手軽なのはティーバッグ。戴くことだってあるはずです。 最近は、オーガンジー布のような布バッグも増えては居ますが、まだまだ多い紙バッグ。 この紙のティーバッグは、長く湯に浸ければ浸けるほど、紙臭さがお茶に出てしまいます。とっとと淹れて、とっとと捨てましょう。 × 植物性ミルク ファミレスのコーヒーなどによく付いてくる小分け液状ミルク。(ポーション) これ、まず殆どが植物性ミルクです。 文字通り植物から作っている脱脂ミルクですが、故に、なんともいえない「青臭いえごみ」があります。 これが紅茶には大敵。香りと苦味の強いコーヒーには問題ないのですが、紅茶相手となると、この青臭いえごみが立ってしまい、折角の紅茶がどうにもならない代物と成り果てます。 ミルクティーをお好みの場合、当店では生クリームをお勧めしますが、牛乳を好まれる方も多く、ポーションでも粉でも、せめて動物性のものを。 てことで、もし紅茶を頼んで植物性ミルクを出してきたら、ま「そういう店だ」ということなんです。(笑) 注:近頃、なにかと「豆乳」ばやり。 ミルクティーのミルクにも豆乳がいい、と仰る方も増えてきたようです。 極論すれば「好みの問題」なので、とやかく言うことではないですが 「紅茶の香り(味)」を重視するなら避けた方が良いように思います。(^^;A × レモン レモンティーがお好きな方も多かろうと思います。美味しいですよね。 が、ちょっと待ってくれ!! 本来紅茶は香りを呑むもの。レモンを入れるってことは、強烈な柑橘の香りで、紅茶の香りなんかすっ飛ばしちゃえってことなんですよ。 折角おいしい茶葉を用意して、美味しく淹れたって、レモンを入れたら意味が無いことを理解してください。 ただし、運悪く?封をし損ねて香りが飛んでしまった茶葉や、なんかヘンな香りが移ってしまった茶葉、そしてどうにも味の無い(笑)ティーバッグなどには、レモンは最強の味方になります。 レモンさえ入れれば、これらの「へたれ紅茶」も立派なレモンティーとして美味しくいただけます。 ヨーロッパでレモンティーがメジャーなのは、もしかして保存が悪い紅茶をごまかすためか?(笑) とにかく「レモンは最後の武器だ!」と覚えておきましょう。 × 茶漉しに茶葉を入れてカップに置き、上からお湯を通すだけ…… むかしむかしによく見かけた光景です。(笑) 粉砕粉状態の茶葉ならば、それでもなんとか「抽る」かもしれませんが、なにはともあれ、紅茶は「熱湯に浸けて蒸らして抽出」してなんぼ。 これでは、紅茶の香りも味も出る間がありません。それとも茶葉を洗っているですか? その後、茶漉しをカップ上に置き、そのまま注いだ湯に浸けていると言うなら、まだそれもいいでしょうが、さっと注いだら茶葉はポイと捨てる……なんて、あああああ、やめてぇぇぇ。(T_T) 折角戴いた高級茶葉を、お願いだからこんな勿体無い使い方しないで下さいね。 もし、田舎のお母さんとかおばあちゃんとか、おばさんとかが、こんなことしている様を見かけたら、是非、羽交い絞めにして、力づくでも止めてください。(爆) では、NEXTページへどうぞ。 ↓ミルク二種。 スティックの粉状ミルクですが裏を見ると植物性でした。 紅茶に添えるには不向きですね。 店長知る限りで、一般販売されているポーションミルク唯一の動物性「液状クリープ」。 粉状クリープのような甘みはなく、日持ちもするのでSTUDIO HOLSではこれが定番。 |

|

|

|